Com filmagem de Laerte Breno e ambientado nas ruas do Centro do Rio, o vídeo apresenta a leitura de um capítulo do livro Caderno de memórias coloniais, de Isabela Figueiredo, escolhido e vocalizado pela estudante de ensino médio Suzana Beatriz, como parte da pesquisa de iniciação científica jr. na Oficina Literária Ato Zero, projeto que coordeno no campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A leitura foi realizada em 2019.

Não fazer escondido: leitores e escritores na escola hoje

No dia 31 de julho de 2021, participei da live Não fazer escondido: leitores e escritores na escola hoje, organizada por Jessica Gogan e Luiz Guilherme Vergara, que atuam no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, na UFF.

Organizada em colaboração com Madalena Vaz Pinto, professora do Programa de Mestrado Profissional ProfLetras, da Uerj, e comigo, o encontro reuniu dois professores mestres no ProfLetras, Carlos Eduardo Canellas e Luíza Klein; as estudantes de ensino médio Eduarda Oliveira Azevedo e Joyce Maravilha; e as professoras Ana Crélia Dias e Heleine Fernandes.

Propus uma entrevista com Eduarda e Joyce, a respeito de suas histórias como leitoras, a atuação da escola e das famílias nessa formação, e o papel das identidades na atividade leitora. Entre os comentários de Heleine Fernandes depois da entrevista, destaco a ênfase na produção de futuros como fim da literatura na escola.

Por fim, o conjunto das falas nessa mesa dimensiona a inaceitável desigualdade educacional no país, considerando a diversidade e a complexidade das escolas públicas, que devem receber constante atenção dos governos no sentido de reduzir com urgência essa desigualdade.

Poesia na escola em As Palavras e as Coisas

Em julho de 2021, participei, ao lado da colega Duda Quiroga, do programa As palavras e as coisas, no canal de youtube Kotter TV.

Conduzido por Daniel Osiecki e Roberto Ponciano, conversamos sobre a presença dos clássicos da literatura na escola, e as práticas de ensino envolvidas no trabalho com esses livros.

Também procuramos pensar a relação entre dar aula de literatura e escrever literatura, especialmente poesia.

Literatura na escola com Iaras e Pagus

Participei da live Literatura na escola, organizada pela professora Duda Quiroga para o programa Movimentando educação e cultura, no canal de youtube Iaras e Pagus, que contou com a participação do colega Diogo de Andrade, professor das redes municipais do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias.

Conversamos sobre os lugares da literatura na escola, a autoria literária de professores e as condições do trabalho literário na carreira docente, além de, no final, nos posicionarmos sobre os efeitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Entre outras questões, a participação na live me trouxe essa: é um desafio definir literatura na hora de abordar o seu ensino.

Tenho proposto compreender literatura na escola como prática social, seguindo a lição inicial barthesiana em O grau zero da escrita, que defende a ética do escritor pelo trabalho do estilo. A aplicação dessa ideia está relacionada, no trabalho que tento desenvolver, com a produção literária escolar.

Como Diogo de Andrade defendeu na live, a prática de narrar o cotidiano como estratégia de vínculo afetivo com estudantes consiste numa literatura oral docente, de maneira a compreender literatura em sentido amplo e misturado com o cotidiano escolar.

A posição de Diogo é mais abrangente do que aquela que costumo propor, e está relacionada com o reconhecimento da autoria literária cotidiana nas escolas, o que me parece imprescindível. Por isso, Duda conduziu o debate para a autoria docente e suas condições de trabalho.

Assim, penso que concordamos em considerar a escola uma instituição literária, assim como ela também é uma instituição geográfica, uma instituição matemática, uma instituição atlética etc.

Profetas da pedra

Antônio Francisco Lisboa reescreveu a Bíblia com pedra-sabão, traduziu o Antigo Testamento para a língua de pedras das Minas Geraes, profetizou com as esculturas algum futuro para cá, leio nos versos de habacuque + 11, de Evandro von Sydow.

A série de sonetos retorcidos, cada um, como cada profeta esculpido, dobrando-se em diferentes texturas e sob a resistência de diferente material, escreve no português brasileiro a escrita de Antônio Francisco Lisboa, um exercício de escuta de ecos bíblicos no Brasil contemporâneo.

Foi isso o que mais me tocou na plaquete de poemas que Evandro publicou nesse junho de 2021: ler a Bíblia, como fez Antônio Francisco Lisboa e como faz, através de Antônio Francisco Lisboa, Evandro von Sydow, significa, hoje, conversar com a cultura política “terrivelmente evangélica” que apresenta uma versão triunfal das palavras de Deus.

Sobretudo reconhecer cada profeta como um “indignado”, porque, como revelou o projeta Isaías a William Blake: “A voz da indignação é a voz de Deus”, na tradução de Evandro. O afeto da indignação aparece na abertura entre palavra e palavra: a série de sonetos abre com o diálogo difícil entre pedra e sabão, Rio Maranhão e Minas Gerais, Bíblia e poema, silêncio e comunicação, autoridade e pobreza.

Penso mesmo que, em certo sentido, formas de comunicação simbolizantes (profecias, fábulas, mitos, parábolas) têm desafiado as formas literárias do realismo. No encontro com vozes silenciadas, os gêneros da ficção são perturbados por traços de ficção científica ou narrativa policial, discursos divinatórios ou conspiratórios.

habacuque + 11 lê o conjunto dos doze profetas esculpidos em pedra-sabão por Antônio Francisco Lisboa como ecos bíblicos da indignação, o que vale dizer: são escritores (cada profeta) localizados no Brasil, mas num Brasil diferente deste que usa a Bíblia como tática miliciana.

Felipe Stefani desenha as linhas da escrita de Antônio Francisco Lisboa, como se suas ilustrações estivessem a meio caminho entre as esculturas e os sonetos, revelando o trabalho da metamorfose entre pedra e livro.

Contra as retinas fatigadas.

Uma versão anterior da série de sonetos de Evandro von Sidow está publicada no blog escamandro. Agradeço a Dalila Aguiar, pela leitura e pela conversa sobre os poemas.

As mãos condenadas dos poetas

Em 11 de julho de 2021, Ruy Castro noticiou em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo um poema de Ferreira Gullar que ele recebeu manuscrito do avô quando criança, nos anos 1950. Revisei a pontuação do texto com base na fotografia divulgada pelo colunista.

Soneto para a mão direita de S. Francisco de Assis

Estranha mão que sobre mim te espalmas,

limpa como os primeiros sofrimentos,

vem para adormecer meus pensamentos

com essa tua ternura de águas calmas.Essa mansa canção de gestos lentos,

mãos, que salvaste pássaros e almas,

afaga as minhas mãos em cujas palmas

crescem desejos de estrangulamentos.E me salva estas mãos de magros dedos,

mostra-lhes a beleza dos martírios

na renúncia dos gozos e dos brinquedos.E todos vejam, quando enfim desfeitas,

as mãos do poeta rebentando em lírios,

lírios (carícias que não foram feitas).Ferreira Gullar 5 nov 1949

Ruy Castro apenas sublinha a imagem do verso oitavo, “desejos de estrangulamentos”, como significativa para a obra em geral de Gullar.

O poeta compôs uma trajetória agônica das formas do poema desde os sonetos prévios ao livro A luta corporal, a exemplo deste, até o Poema sujo. No entanto, ao reunir sua obra, fez, como fazem diversos poetas, uma seleção do que publicou, principalmente nos primeiros anos de trajetória.

Não apenas o primeiro livro publicado, Um pouco acima do chão, mas também um poema publicado no Jornal do Brasil em fevereiro de 1957, contemporâneo à I Exposição Nacional de Arte Concreta, importante para compreender as escolhas do poeta nos seus primeiros anos como escritor – são dois exemplos da seleção realizada.

Ler os arquivos da poesia é como encontrar as mãos condenadas dos poetas, que, no entanto, escrevem “lírios, lírios”.

Comunidades docentes

Escrevi esse texto em 2019, a convite de Livia Flores e Michelle Sommer, para integrar o projeto Cadernos Desilha, mas na época não o considerei pronto, estava com a rotina desorganizada e, por isso, infelizmente não enviei. Relendo hoje, em julho de 2021, continuo assinando seus posicionamentos sobre ser professor de artes no Brasil, o que implica reimaginar constantemente a ideia de professor em face da desigualdade social e educacional e das diferenças entre escola e universidade. O texto foi pensado sob efeito da leitura de Ensinando a transgredir, de bell hooks. No blog, fica à disposição do google.

A escola não estava nos planos. Ensinar artes, no entanto, para crianças e adolescentes tem transformado modos de ler, compreender e produzir as obras e as instituições interpretantes das obras, como a escola. Trabalho com literatura, sou professor de gramática do português brasileiro, produção textual para fins de cidadania, e literaturas de língua portuguesa. Entre os objetivos das aulas que proponho estão a construção de uma identidade linguística baseada na rememoração e na habitação da cidade, a profissionalização do ler e escrever baseada na construção de uma autoria pública, e a experiência com a literatura como uma espécie de trauma, quando a diferença entre falar ou calar é mínima mas pode decidir em prol da sobrevivência. Considero essa maneira de definir as aulas como as imagino uma formulação sob a perspectiva da arte-educação, ou da educação como prática estética. A literatura, nesse contexto, encontra na sala de aula escolar um lugar onde pode acontecer, o que vale dizer, onde se testam as leituras, as escritas e os seus limites em face da experiência das infâncias e das juventudes diante das quais essa prática textual se coloca. Gostaria de ensaiar um texto que indague sobre as artes e a docência, sobretudo a relação entre professores, alunos e artistas.

Primeiro fio desse texto – as identidades docentes. O sistema educacional brasileiro é muito desigual. É muito comum que as universidades sejam lugar de transformação pedagógica radical dos estudantes, que chegam até as graduações com defasagem de aprendizado. As narrativas de sucesso escolar tendem à exceção, ao passo que a mera formatura na graduação é sinal de prestígio social. Em 2016, quando divulgou um plano de formação de professores, o Ministério da Educação anunciava que cerca de 40% dos profissionais que atuam nas escolas públicas brasileiras não têm formação adequada para lecionar: ou não dispõem de diploma, ou ensinam saberes para os quais não estão formados, em consequência da carência de professores. Esse aluno, quando chega à universidade federal, depara-se com um corpo docente altamente especializado formado por mais de 70% de professores doutores, segundo dados do Censo da Educação Superior, de 2017. Essa discrepância na formação dos professores parece participar da produção de um discurso de senso comum segundo o qual a escola funciona como instituição de reprodução de saberes, ao passo que a universidade produz os saberes a serem escolarizados. Tornar-se professor no ensino básico, nesse contexto, implicaria abdicar do trabalho acadêmico de pesquisa e produção de conhecimento, em virtude das condições de trabalho precarizadas, e assim desligar-se do estudo. Ou então se tornar professor no ensino básico, nesse contexto, representa o desejo de atuar na escola intervindo, com um trabalho pedagógico de exceção, na formação dos estudantes a partir da produção de narrativas docentes de teor épico.

Contra a estabilização das identidades docentes divididas entre duas categorias, o professor universitário pesquisador e o professor da educação básica diluidor dos saberes, práticas cotidianas de produção de comunidades pedagógicas podem resistir ao constante processo de erosão da autonomia docente atravessado tanto pelas escolas quanto pelas universidades na sociedade brasileira. Sob um governo federal eleito em 2018 que trabalha contra a autonomia universitária, assistimos desde o começo desse século à implementação de políticas públicas em estados e municípios que sequestram do professor do ensino básico o tempo de estudo e planejamento pedagógicos, e a autonomia na produção de material didático e na avaliação das turmas. Ainda assim, o sistema educacional brasileiro consiste numa espécie contraditória de movimento social organizado pelo Estado, com atores numerosos na população brasileira, da qual cerca de 1% são professores que atuam nas escolas. As ocupações secundaristas de 2015 nos colégios públicos estaduais de São Paulo, e de 2016 nos colégios públicos estaduais do Paraná e federais pelo Brasil, além das manifestações de rua com enorme penetração no território nacional, em 15 e 30 de maio, e 14 de julho desse ano de 2019, são demonstrações dessa capacidade de articulação do sistema educacional em defesa dos direitos e das liberdades civis democráticos que a escola e a universidade públicas representam.

Esse professor-manifestante, porém, vem perdendo legitimidade no espaço público, a considerar, por exemplo, as recorrentes notícias de escolas que desautorizam a escolha pedagógica de livros literários em virtude da repercussão em redes sociais de questionamentos de caráter ideológico encampados por famílias dos alunos. Nos casos que vêm à tona na imprensa, chama a atenção o silenciamento dos professores responsáveis pelos planos de aula e pelo planejamento pedagógico, que escolhem as leituras com base em formação acadêmica, experiência profissional e diagnóstico das turmas para as quais lecionam, e de acordo com os currículos estabelecidos. Parece que a autoria docente dos currículos escolares não goza de muito reconhecimento social, desconfiando-se do caráter ativista do trabalho dos professores. Ou melhor, disputa-se a autoria docente com a autoria em contexto digital, nas redes sociais, principalmente via whatsapp, facebook e twitter, onde a voz do professor-manifestante se choca com a voz policial da família, da função masculina do chefe da família, que a princípio provê material e moralmente a formação dos filhos e se arroga a intervir no funcionamento escolar por se tratar de uma empresa lucrativa por ele financiada. Quero dizer que há um teor patriarcal nessa disputa de autoria entre algumas famílias, a escola e o patrão.

É nesse contexto de disputa de autorias, do qual participam agentes complexos como grandes corporações educacionais, núcleos universitários de pesquisa nos EUA formando quadros para atuação pública no Brasil, organizações da sociedade civil preocupadas com a formação de mão de obra qualificada etc., que a recente intervenção de bell hooks na cena educacional brasileira pode ser considerada. Refiro-me à publicação, no ano-chave de 2013, da tradução de Teaching to transgress, ou, em português, Ensinando a transgredir. A educação como prática da liberdade, livro dedicado aos alunos da autora e epigrafado por uma passagem de Paulo Freire que convida a “viver a vida como processo”. Num dos capítulos do livro, “A construção de uma comunidade pedagógica: Um diálogo”, hooks atende a um programa crítico dos estudos culturais para a pedagogia, formulado por Henry Giroux e Peter McLaren, que rompa fronteiras disciplinares e intervenha nos limites das instituições debatendo e pondo em prática suas transformações. A proposta de intervenção de hooks a partir desse programa crítico atende por uma palavra aparentemente simples: diálogo, mas precisa ser compreendida nos termos de seu uso teórico-prático.

Trata-se da troca de ideias entre indivíduos que ocupem posições realmente diferentes nas estruturas, ou, o que vale dizer lendo-a em tradução, no sistema educacional brasileiro. Enumera barreiras de raça, gênero, classe social e reputação profissional que podem ser transpostas por diálogos públicos entre atores do processo educacional que tendem a perder contato:

Precisávamos de contraexemplos concretos que rompessem com a suposição aparentemente fixa (mas frequentemente tácita) de que era muito improvável que tais indivíduos conseguissem se encontrar além das fronteiras.

Seu diálogo com Ron Scapp, colega de universidade, transpõe barreiras desde a enunciação, na medida em que bell hooks, uma mulher negra, é, na carreira, hierarquicamente superior a Scapp, um homem branco, e goza de mais prestígio acadêmico do que ele. Além disso, o diálogo inicia-se com uma intervenção de hooks que relaciona o fato de não ter se imaginado como professora universitária na infância e na adolescência, por ser uma jovem negra do sul dos EUA, e a liberdade que experimenta como professora, sem compromisso com formas identitárias previamente idealizadas.

Quer dizer, como jovem negra no Sul segregado, eu pensava – e meus pais pensavam – que eu voltaria àquele mundo e seria professora na escola pública.

Confrontando-se com um imaginário racista, o texto de hooks enseja também reconsiderar, a partir principalmente dessa frase, o lugar da escola em relação à universidade, na medida em que a assimetria entre uma e outra instituição fica evidente no enunciado da autora.

Como eu disse, a escola não estava nos planos. É nesse sentido que se torna urgente pensar a escola como importante agente do processo de descolonização dos saberes da universidade brasileira. Não se trata de rever as práticas pedagógicas em nome do mundo do trabalho, recolonizando a instituição sob outras referências. Mais fundamental é que as práticas de cuidado pedagógico previstas pela escola, que lida com pessoas em processo de maturação fisiológica e de menoridade jurídica, sejam consideradas no contexto recente ao qual chegaram as universidades em decorrência das políticas de expansão institucional e inclusão social. Conselhos de classe, aulas de apoio ou recuperação, atendimento extracurricular a estudantes com necessidades específicas são exemplos não a serem seguidos, mas cujos princípios devem ser considerados em qualquer processo de ensino-aprendizagem, principalmente naqueles que lidam diretamente com a pluralidade sociocultural e econômica na comunidade educacional. Isso implica outros modos de ensinar e pesquisar, para os quais a sala de aula precisa ser pensada como lugar do diálogo, e onde a pressuposição da silenciosa autonomia intelectual do estudante adulto repercute práticas autoritárias comuns na história social do país. A escola nos nossos planos.

Pétala a menos da linguagem

CANÇÃO

Noite amarga

sem estrela.

Sem estrela

mas com lágrimas.

*

TRASFLOR

Borboleta vinda do alto

na palma da mão pousou.

Lavor de ouro sobre esmalte:

linda palavra – trasflor.

*

PENSAMOR

Como pesa pensamor

moeda de ouro em minha palma

sem que o perceba o doador.

Como é leve pensamor

ao peito que se abre em palma

para a seta que acertou.

*

SÍNTESE

Apanhei-te em flagrante

ó lógica selvagem.

Tenho-te em mãos pela raiz.

De tuas cores ofuscantes

fiz uma corola nítida

pétala a menos calidez a mais.

*

Henriqueta Lisboa (1901-1985) publicou poesia de 1929 a 1982.

Sua obra apresenta uma transformação semelhante, entre as referências que tenho, à de Vinícius de Moraes: ambos iniciam, nos anos 1930, uma obra de temática espiritualista, diálogo simbolista, em versos longos e livres, poemas longos e ao tom do lamento e da prece — e depois, nos anos 1940, desenvolvem um estilo em versos metrificados, rimas experimentais, poemas curtos, descritivos ou narrativos e, no caso de Henriqueta, tematizando elementos naturais da tradição da poesia.

Lendo a poesia de Henriqueta, autora de alguns incríveis poemas como “As coleções” ou “Tua memória”, selecionei quatro epigramas, que têm na rima o segredo do seu sentido. Amarga : lágrimas, alto : esmalte, raiz : a mais — esses jogos de palavras revelam uma poética das sílabas, que convida o leitor a perceber com olhos e ouvidos a dissonância como um acontecimento da natureza, “pétala a menos” da linguagem. Assim como “trasflor” (termo dicionarizado que motiva o poema-verbete) e “pensamor”, palavras híbridas.

A “lógica selvagem” que, depois, Orides Fontela vai desenvolver também em epigramas da dissonância do mundo e da linguagem, encontra em Henriqueta Lisboa uma expressão singular, numa trajetória de publicação constante e admirável.

São Paulo, Paris, onde a literatura

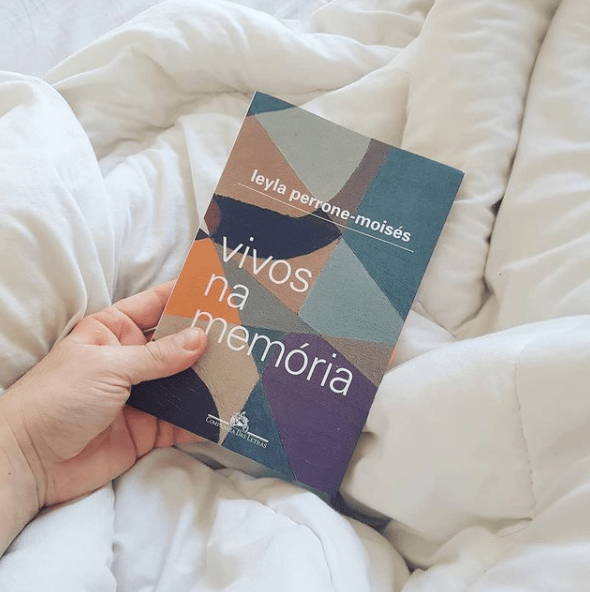

Gosto de reverenciar os escritores que persistem, ainda mais aos 85 anos, ainda mais uma professora de literatura.

Vivos na memória é uma espécie curiosa de autobiografia, porque dá a conhecer o temperamento, posicionamentos e um pouco da família de Leyla Perrone-Moisés. Sabemos brevemente de suas filhas, de sua trajetória profissional, de seus livros… Mas tudo isso são notas que aparecem nos retratos dos outros. Escritores “importantes” e pessoas “extraordinárias”, segundo ela.

Em capítulos curtos, à maneira de crônicas, cada figura surge lida e lembrada sob a perspectiva da vida literária: a convivência entre a professora e escritores revela, nos pequenos gestos, a ética, a literatura, essa indecisão. Lembrando de amigas e amigos que hoje são nomes de praças, prêmios ou fundações, a professora publica um testamento crítico que, entre outras coisas, ensina que a literatura não está exatamente em lugar algum, porque, acontecendo no texto, acontece também na textualização dos encontros, como nesse livro (que não é ficção, mas, nem por isso, deixo de nomeá-lo literatura).

Os capítulos para Cortázar e Haroldo de Campos são especialmente bonitos. E os capítulos para Paulo Leminski e Derrida, especialmente estranhos.

Anoto as lições de ética na vida literária, e volto para a minha biblioteca sabendo que o tempo dos grandes homens extraordinários mudou, as perspectivas de classe social, racialidade e institucionalidade (a história da ligação para Fernando Henrique Cardoso autorizar com urgência a vinda de Derrida ao Brasil, que estava impedido de embarcar, é significativa) organizam uma concepção de literatura “alta” (para lembrar um termo caro à professora) que, da sua ponte aérea, observou o que alcançava, uma pequena e ótima parte no turbilhão de publicações, debate e vida literária do Brasil e da França, ou melhor, de São Paulo e de Paris, nos últimos 60 anos.

Descentrar gramáticas na escola

A gente vai lendo os livros com paixão, mas tem hora que aparece algum livro escrito com mais inteligência e paixão do que a maioria dos livros que a gente lê. Foi, para mim, o caso desse.

Eu conhecia a teoria de Dante Lucchesi, professor da UFF, sobre racismo linguístico no Brasil, que considero importante por ser muito objetiva e baseada em exemplos concretos.

O reconhecimento das regras gramaticais do português popular no Brasil como frutos do processo de transmissão linguística irregular durante a colonização (irregular porque violento) torna o preconceito contra essas formas do português um ato racista.

O que Gabriel Nascimento, professor da UFSB, faz em Racismo linguístico, no entanto, me pareceu impressionante: mobiliza um conjunto de teorias da filosofia, da cultura e da linguística recentes para propor a racialização da gramática do português brasileiro em todas as suas instâncias.

Por exemplo, sabemos que a hegemonia do português falado no território brasileiro é um acontecimento racista, porque produto da colonização — então, ser nativo de português no território brasileiro requer o reconhecimento de alguma estrangeiridade em nós e na língua, em face da homogeneização cultural, epistêmica que a língua nacional impõe.

O ensino baseado em norma-padrão é, ele também, um fato colonial, na medida em que as normas cultas praticadas no país são diversas e plurilíngues — como no caso das mais de 100 línguas indígenas usadas hoje, cada uma com seus usos cultos e populares, dependendo da quantidade de falantes.

Há uma norma culta do rap, do slam, da cultura hip hop, por exemplo, que difere da norma culta de herança modernista da chamada MPB, para ficar num exemplo simples. Perder “o” português brasileiro, trabalhando pelo descentramento das normas linguísticas, é um efeito da racialização da gramática, das gramáticas.

Descentrar a norma-padrão do português na produção textual escolar, considerando uma experiência multicultural e plurilíngue, é um desafio para a escola cuja realização ainda não conheço mas que, diante desse livro, começo a procurar.