Os gêneros e as obras

Quando se propõe o posicionamento sobre a crise dos gêneros, cria-se a expectativa de se saber em que momento histórico o professor vai estabelecer os cortes em relação aos três gêneros clássicos com base em obras da modernidade que mesclam os gêneros, ou também a expectativa de que se estabeleça que os gêneros são instrumentos de classificação das obras e não propriedades delas próprias.

Nesse sentido, espera-se do professor que apresente a situação atual dos gêneros com base em seu próprio cânone ou no cânone mais adequado para essa demonstração – e aí seria “ótimo” tomar como exemplo as Galáxias, de Haroldo de Campos, entre outras obras propícias – e ao mesmo tempo que reconheça que em alguma medida as obras nunca “pertenceram” plenamente aos gêneros. Também costuma entrar no discurso o efeito das novas tecnologias sobre a configuração dos gêneros clássicos.

Penso que a coisa toda funciona assim, entre dois limites: há os que abordam a literatura contemporânea com base no modelo dos três gêneros, e consideram as obras de difícil classificação entre gêneros como resultantes típicas da mescla estilística – esta é uma posição característica de uma determinada crítica paulista e teoricamente inspirada na solução de Emil Staiger, como veremos –, e há os que abordam as obras com base nas noções de fronteira ou dissolução dos gêneros, e consideram as obras de difícil classificação como a demonstração de uma literatura que não se deixa classificar – esta é uma posição característica de uma determinada crítica carioca e teoricamente inspirada na lição do pós-estruturalismo.

De qualquer maneira, os gêneros são uma classificação. E, quanto às classificações, conhecemos a lição chamada Michel Foucault, o qual, no prefácio a As palavras e as coisas (1966), toma de empréstimo a “divisão dos animais” em uma enciclopédia chinesa, conforme relatada por Borges – um desses escritores adequados à abordagem da crise dos gêneros. Podemos aplicar o exercício borgiano à situação dos gêneros e propor que

Os gêneros se dividem em: a) romances; b) romances best seller; c) romances da Companhia das Letras; d) Paulo Coelho; e) prosa experimental; f) prosa poética; g) poemas em prosa; h) Francis Ponge; i) pós-poesia; j) obras de que o Alcir Pécora gosta; l) escritas cênicas; m) sonetos; n) sonetoides; o) poemas visuais; p) poemas cabralinos; q) poemas marginais; r) Ana Cristina Cesar…

Há nessa classificação uma salada de categorias, é certo, que poderiam sugerir ausência de rigor, indistinção entre as categorias de gênero, autor, mercadoria… Mas há, ao mesmo tempo, uma desierarquização das categorias que se verifica na circulação da chamada literatura hoje, e se percebe ora devido às dificuldades de classificação de uma obra, ora na eleição de um poeta como paradigma geracional, ora na produção de uma forma literária que redefine a categoria de gênero… De modo que esta lista representa, como classificação, uma outra espécie de rigor.

E esse rigor só é possível porque, no campo da literatura – enquanto nomeação moderna e recente de uma atividade que não se encontra com esse nome em contextos clássicos –, não há o “lugar-comum” (cf. Foucault) indispensável à formulação das classificações de objetos heterogêneros, de modo a se constituir, na própria classificação apresentada, que é ela mesma – frise-se – um exemplo entre outros de classificação da situação contemporânea, uma “heterotopia” (cf. Foucault), em virtude das categorias heterogêneas. E, quando afirmo que não há o lugar-comum, quero dizer que o campo da literatura – que inclui o discurso sobre a literatura – se define pela crise, “apostando com isso na força criativa do paradoxo e do ‘mal entendido’”, na formulação de Marcos Siscar, no ensaio “O discurso da crise e a democracia por vir”.

Trata-se, nesse caso, de um olhar que encontra seu rigor ao se posicionar entre os “códigos ordenadores” dos gêneros, que hoje são enunciados principalmente por editoras, prêmios literários, jornalismo literário, e as “reflexões sobre a ordem”, que, como tais, questionarão as ordens instituídas. Assim, ao propor uma outra ordem, singular, ou um exemplo da ordem contemporânea, a classificação que proponho parece dizer respeito a um campo intermediário entre os “códigos ordenadores” e as “reflexões sobre a ordem”, que é o da “experiência nua da ordem e de seus modos de ser”, cuja história e cuja investigação Foucault nomeou “arqueologia”. Nesse caso, se estudariam exemplos, ou casos paradigmáticos, ou seja, representativos de uma reordenação dos códigos.

(Giorgio Agamben anota que, em latim, o termo para-deigma correspondia à noção de exemplo, o que é muito diferente da noção normativa do senso comum, como se diz que há uma crise dos paradigmas. Interessa ao filósofo que o exemplo seja o objeto singular que é, ao mesmo tempo, representativo de uma categoria, de modo que o paradigma, enquanto exemplo, constitui um elemento do método arqueológico, como é o caso do estado de exceção, paradigma da democracia, ou do enjambement, paradigma do verso.)

Como é o caso dos juízos de Alcir Pécora, que são, a meu ver, um paradigma da literatura contemporânea. Num ensaio que acaba de sair em livro pela editora Iluminuras, organizado pela professora Susana Scramin, “A literatura que não vem”, defendo que Pécora concebe a crítica como o arquivamento da modernidade, no sentido de que cabe ao crítico verificar e esperar o aparecimento de grandes obras – com os valores modernos – para que as eleja e as guarde neste arquivo. Nada impede, segundo o crítico, que não apareçam. Enquanto não aparecem, resta ao leitor crítico a fruição de uma literatura mascarada:

Poucos autores de literatura contemporânea me dão mais vontade de ler como teóricos tão diferentes entre si como Rorty, Davidson, Cavell, Agamben, Renato Barilli, Perniola, Sloterdijk, Jonathan Lear, Blanchot, Magris, Martha Nussbaum, Boris Groys… […] Fico imaginando se essa não será uma forma de literatura disfarçada. Uma nova máscara da literatura.[1]

O que resta por ser investigado nessa observação é: por que a insistência no disfarce, que guarda um rosto moderno? Por que não uma máscara que se transformasse em rosto? O gênero ensaio, ou a teoria, necessariamente fora da literatura, mantém com ela uma relação de mascaramento, enquanto os gêneros literários constituiriam os rostos da literatura. Qual será o estatuto deste rosto, se ele existe?

“Não sou poeta e estou sem assunto”

Uma das soluções mais adotadas para se pensar os gêneros literários é a proposta de Emil Staiger que, em 1946, em Conceitos fundamentais da Poética, defende não haver obras que pertençam exclusivamente a um gênero, embora haja uma “significação ideal” para cada gênero.

Nossos estudos, ao contrário, levam-nos à conclusão de que qualquer obra autêntica participa em diferentes graus e modos dos três gêneros literários, e de que essa diferença de participação vai explicar a grande multiplicidade de tipos já realizados historicamente.

Restaria pensar qual a necessidade de se manterem as “noções fundamentais” de cada gênero se cada obra se realiza singularmente ao mesclar esses gêneros. Staiger propõe que a seleção deste núcleo ternário dos gêneros se dá por “conveniência terminológica”, o que quer dizer que ele se propõe a compreender a tradição do pensamento acerca dos gêneros e sustentar, a partir dessa compreensão ideal, uma separação entre gêneros e obras, entre as palavras e as coisas que nomeiam.

O problema é que esse horizonte da significação ideal não é tão ideal assim. A estruturação ternária num sistema fechado, para além de refletir uma configuração cristã que não se encontrava entre os gregos, aponta ainda para a simbologia do número três, segundo a qual a repetição de uma repetição só pode configurar um milagre, um acontecimento sobrenatural. Esse ideal não escapa da contingência. Nesse sentido, em vez de rostos os gêneros, para Staiger, são fantasmas das obras, são abstratos, ideais, convenientes.

Assim, a abordagem de Staiger propõe que não há obra que não seja heterogênea quanto aos gêneros, mas ao mesmo tempo propõe a manutenção da categoria ternária do gênero como um horizonte fantasmático. Sinal de que há uma dificuldade especial em se delimitarem os gêneros com base na forma das obras.

Outra estratégia para abordar os gêneros é investigar aqueles que conquistaram alguma autonomia em relação aos três gêneros clássicos, embora devido a essa própria autonomia se desconfie de seu pertencimento ao campo literário. No Brasil, especialmente a crônica, o ensaio e a canção popular. Penso que é fundamental, ao abordar a teoria dos gêneros no contexto brasileiro, considerar um ensaio curto e fundamental de Antonio Candido, chamado “A vida ao rés-do-chão”, cujo começo transcrevo:

A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor.

Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura.

É o caso de observar que este ensaio opera no horizonte dos três gêneros: “romancistas, dramaturgos e poetas”. A crônica é um quarto elemento, uma perturbação ao esquema, sua excrescência. Sem “brilho universal”, foge ao paradigma da grande literatura. Mas sua marginalidade ao esquema é reconhecida como a sua singularidade: “perto de nós”, “serve de caminho para a literatura”. Subsiste uma ambiguidade, portanto, entre o primeiro e o segundo parágrafos: como gênero literário, ainda que menor, a crônica pertence à literatura; mas como caminho para a literatura, ela não é propriamente literatura.

Ora, um cronista ocupa o espaço no jornal, escreve ritualmente, em número de caracteres determinado… Ele ocupa o espaço da crônica, e, na medida em que o gênero se define pelo espaço tipográfico que ocupa, o que se assinar como crônica passa a ter valor de crônica, a ser lido como crônica. Nesse sentido, na crônica citada pelo próprio Antonio Candido, “Última crônica”, ao Fernando Sabino afirmar “Não sou poeta e estou sem assunto”, o autor demarca o lugar da crônica, definindo-a não como um conjunto de enunciados com uma articulação específica, mas como um lugar de fala, a ser ocupado pelo escritor, ainda que pela recusa a ter assunto ou a ser escritor ou poeta. É nesse sentido, portanto, que proponho a compreensão da categoria de gênero literário: a inscrição, com procedimentos múltiplos, no campo do gênero específico, seja ele a crônica, a poesia, a prosa – e, dentro dela, o romance, o conto… –, o teatro etc.

Em estado de exceção

A crônica foi aqui definida na “Última crônica”. Se tomarmos a lição de Giorgio Agamben, o verso se define pelo fim do verso. O que desejo sugerir é que não pretendo apresentar a situação histórica dos gêneros, mas considerar que cada gênero parece se definir mais claramente, hoje, quando o autor se inscreve na sua crise, no seu estado de exceção da definição. Assim, reconheço – por traços inclusive extraliterários – um poeta como poeta ainda que ele produza obras em prosa, como o fez Francis Ponge, ou um contista como tal ainda que ele componha também em versos, como o faz Dalton Trevisan, ou um dramaturgo como tal ainda que ele produza prosa de ficção, como fez Samuel Beckett. No caso de a diferença se dar na linguagem, um artista plástico será reconhecido como artista ainda que componha excelentes livros de ficção, como é o caso de Nuno Ramos. Aqui se modifica de artista plástico para artista, mas essa já é outra discussão.

Assim, há um espaço de reconhecimento (nos dois sentidos da palavra, de admiração e de identificação da obra) e, ao mesmo tempo, um processo de desidentificação do gênero, de que é exemplar, por exemplo, a obra de Carlito Azevedo, que começa assumindo a pluralidade das formas poéticas da tradição, sobretudo a do século XX – poemas visuais, simbolistas, sonetos, em prosa, modernistas, marginais etc. – e, com Monodrama, produz uma experimentação de gênero literário (“drama”) e de forma, que produz outra força para o seu projeto.

É quando, de acordo com a imagem que Agamben toma de Simone Weil, o artista começa a voar para baixo. Ou seja, há gêneros, que são instituídos pelos gestos do autor. Quanto Dalton Trevisan, num livro de contos, produz um texto em versos, ele está produzindo, por seu gesto, não um poema, mas um conto em versos. Esse movimento de desidentificação da obra com o gênero ao qual pertence, que produz uma exploração dos limites do gênero – o gênero é concebido em crise – é aquele mesmo que “movimenta” a literatura.

Nesse sentido, será possível formular a hipótese segundo a qual uma obra se inscreve no gênero do qual participa sob um estado de exceção do gênero; ou seja, como participa do gênero pelo gesto do autor, a rigor a obra não contribui, com seus enunciados, para definir o gênero. Assim, não estamos mais nem num contexto clássico no qual nos orientamos pelos parâmetros dos gêneros oferecidos pela tradição, nem mesmo num contexto de vanguardas no qual a experimentação com os gêneros modifica a compreensão que temos de cada um: assim, sabemos que um poema, a rigor, pode não ser composto por versos e ainda assim ser um poema, assim como um conto, a rigor, pode ser composto por versos e ainda assim ser um conto. Talvez seja por isso que Giorgio Agamben tenha proposto que o verso só possa se definir, diante da prosa, por uma exceção como o enjambement. O período pós-vanguarda em que vivemos institui um estado de exceção para a definição dos gêneros. E, segundo a formulação de Walter Benjamin, a tradição dos oprimidos ensina que o estado de exceção é a regra. Reconheço gêneros, mas defino-os por uma assinatura, por um gesto, por uma enunciação.

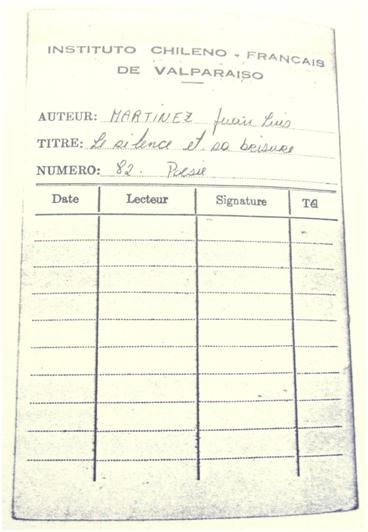

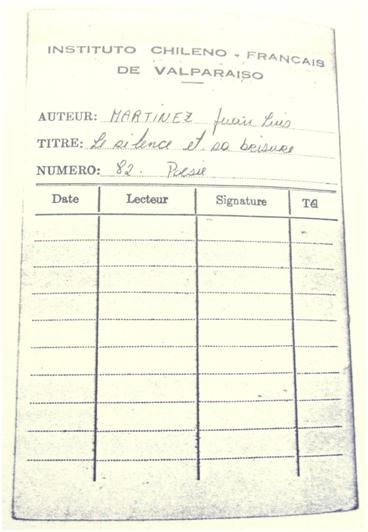

É por isso que posso falar de um poema como este (ao lado), do poeta chileno Juan Luis Martinez, sem me espantar que não pareça um poema, ou que se utilize do procedimento criado por Marcel Duchamp de deslocar um objeto encontrado qualquer para o contexto do, neste caso, poema. Gênero: poesia. Não sei se lírico. (Essa é uma discussão a ser feita. Diz-se: gênero lírico, o gênero da poesia.) O poeta copia a ficha de empréstimos do seu livro de título francês, catalogado em uma biblioteca de um instituto de promoção da cultura francesa. Título que se reflete no estado da ficha, vazia, sem leitores, silenciosa, mas um silêncio que se quebra ao trazer à tona esse documento invisível, no qual o livro infame se choca com um código ordenador. O autor dá o testemunho, aqui, do seu livro, de fato publicado em 1976. É este um poema do gênero como crise, em todos os sentidos. Mas sobretudo no sentido de que o lugar de fala do poeta – um lugar de fala no gênero – desloca-se a cada vez que enuncia as obras, e, dessa maneira, é como o princípio da incerteza de Heisenberg, quanto mais luz se lança sobre a partícula mais ela se desloca.

É por isso que posso falar de um poema como este (ao lado), do poeta chileno Juan Luis Martinez, sem me espantar que não pareça um poema, ou que se utilize do procedimento criado por Marcel Duchamp de deslocar um objeto encontrado qualquer para o contexto do, neste caso, poema. Gênero: poesia. Não sei se lírico. (Essa é uma discussão a ser feita. Diz-se: gênero lírico, o gênero da poesia.) O poeta copia a ficha de empréstimos do seu livro de título francês, catalogado em uma biblioteca de um instituto de promoção da cultura francesa. Título que se reflete no estado da ficha, vazia, sem leitores, silenciosa, mas um silêncio que se quebra ao trazer à tona esse documento invisível, no qual o livro infame se choca com um código ordenador. O autor dá o testemunho, aqui, do seu livro, de fato publicado em 1976. É este um poema do gênero como crise, em todos os sentidos. Mas sobretudo no sentido de que o lugar de fala do poeta – um lugar de fala no gênero – desloca-se a cada vez que enuncia as obras, e, dessa maneira, é como o princípio da incerteza de Heisenberg, quanto mais luz se lança sobre a partícula mais ela se desloca.

Assim, seja para os gêneros propriamente literários (o lírico, da poesia; o épico, da prosa de ficção; o dramático, do texto cênico), seja para gêneros à margem (a crônica, o ensaio) que reivindiquem literariedade, o estado de exceção é a regra.

[1] “A hipótese da crise (Impasses da literatura contemporânea)”, publicado em 23 de abril de 2011 no caderno Prosa & Verso, do jornal carioca O Globo, como desdobramento do debate, promovido pelo Instituto Moreira Salles e publicado, em vídeo, em 4 de abril de 2011 no blog do instituto.

Bibliografia

Agamben, Giorgio. “Exemplo”. In: A comunidade que vem. Tradução de António Guerreiro. Lisboa: Presença, 1993.

Barbosa, Luiz Guilherme. “A literatura que não vem: crítica literária, narrativa e testemunho nas intervenções de Alcir Pécora”. In: Scramin, Susana (Org.). O contemporâneo na crítica literária. São Paulo: Iluminuras, 2013.

Candido, Antonio. “A vida ao rés-do-chão”. In: Recortes. 3 ed. rev. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004.

Martinez, Juan Luis. El poeta anónimo (o el eterno presente de Juan Luis Martinez). São Paulo: Cosac Naify, 2012. (Fac-símile)

Pécora, Alcir. “A hipótese da crise (Impasses da literatura contemporânea)”, publicado em 23 de abril de 2011 no caderno Prosa & Verso, do jornal carioca O Globo, como desdobramento do debate, promovido pelo Instituto Moreira Salles e publicado, em vídeo, em 4 de abril de 2011 no blog do instituto.

Staiger, Emil. Conceitos fundamentais da Poética. Tradução de Celeste Aída Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

(Este texto consiste nas anotações que organizaram a prova-aula para professor substituto de Teoria da Literatura na UFRJ, em concurso de janeiro de 2013.)

É por isso que posso falar de um poema como este (ao lado), do poeta chileno Juan Luis Martinez, sem me espantar que não pareça um poema, ou que se utilize do procedimento criado por Marcel Duchamp de deslocar um objeto encontrado qualquer para o contexto do, neste caso, poema. Gênero: poesia. Não sei se lírico. (Essa é uma discussão a ser feita. Diz-se: gênero lírico, o gênero da poesia.) O poeta copia a ficha de empréstimos do seu livro de título francês, catalogado em uma biblioteca de um instituto de promoção da cultura francesa. Título que se reflete no estado da ficha, vazia, sem leitores, silenciosa, mas um silêncio que se quebra ao trazer à tona esse documento invisível, no qual o livro infame se choca com um código ordenador. O autor dá o testemunho, aqui, do seu livro, de fato publicado em 1976. É este um poema do gênero como crise, em todos os sentidos. Mas sobretudo no sentido de que o lugar de fala do poeta – um lugar de fala no gênero – desloca-se a cada vez que enuncia as obras, e, dessa maneira, é como o princípio da incerteza de Heisenberg, quanto mais luz se lança sobre a partícula mais ela se desloca.

É por isso que posso falar de um poema como este (ao lado), do poeta chileno Juan Luis Martinez, sem me espantar que não pareça um poema, ou que se utilize do procedimento criado por Marcel Duchamp de deslocar um objeto encontrado qualquer para o contexto do, neste caso, poema. Gênero: poesia. Não sei se lírico. (Essa é uma discussão a ser feita. Diz-se: gênero lírico, o gênero da poesia.) O poeta copia a ficha de empréstimos do seu livro de título francês, catalogado em uma biblioteca de um instituto de promoção da cultura francesa. Título que se reflete no estado da ficha, vazia, sem leitores, silenciosa, mas um silêncio que se quebra ao trazer à tona esse documento invisível, no qual o livro infame se choca com um código ordenador. O autor dá o testemunho, aqui, do seu livro, de fato publicado em 1976. É este um poema do gênero como crise, em todos os sentidos. Mas sobretudo no sentido de que o lugar de fala do poeta – um lugar de fala no gênero – desloca-se a cada vez que enuncia as obras, e, dessa maneira, é como o princípio da incerteza de Heisenberg, quanto mais luz se lança sobre a partícula mais ela se desloca. lcir Pécora, no exercício de uma crítica à espera do grande autor, atualmente em extinção, compreende a atividade de escolha e recolha do leitor como um arquivo da modernidade, que se vai montando, peça por peça, sempre que se encontra, ou não, uma obra que se encaixe nele. As peças do arquivo tanto podem existir quanto podem não existir, cabendo à crítica esperar por elas. Penso se não seria possível, diferentemente de Pécora, exercer a crítica como um testemunho da modernidade.

lcir Pécora, no exercício de uma crítica à espera do grande autor, atualmente em extinção, compreende a atividade de escolha e recolha do leitor como um arquivo da modernidade, que se vai montando, peça por peça, sempre que se encontra, ou não, uma obra que se encaixe nele. As peças do arquivo tanto podem existir quanto podem não existir, cabendo à crítica esperar por elas. Penso se não seria possível, diferentemente de Pécora, exercer a crítica como um testemunho da modernidade.

Temos notícia de versões diferentes dos poemas deste novo livro a partir de uma antologia organizada em 2010 por Alberto Pucheu para a coleção Ciranda da Poesia. Por exemplo, o poema “Muro”, de Porventura, correspondia inteiro à segunda e última estrofe de outro poema, sem título, e em 2010 dizia: “E se o trecho opaco como um muro / valerá nossas noites em claro / e não raro justo o mais obscuro / resplandecerá mais que o mais claro?” Essa quadra rimada em versos de nove sílabas enuncia a possibilidade de o poema se construir pelo trabalho do poeta insone mas se revelar precisamente no trecho mais “opaco” ou “obscuro”. E é o trabalho do poeta, por meio de sua técnica, que celebra nessa versão do poema o contraste entre tonalidades vocálicas ou os choques consonantais, como no caso do primeiro verso, no qual a sequência “opaco como um muro” produz cacofonias por repetição silábica (“opaco como”, “como um muro”) que atrasam a fluidez da leitura. Ou ainda como no último verso, no qual a sequência de sílabas tônicas com a vogal mais aberta (“resplandecerá mais que o mais claro”) espelha a luminosidade do poema resplandecente que, em claro-escuro, contrasta com a sequência em vogal mais fechada do verso anterior (“justo o mais obscuro”).

Temos notícia de versões diferentes dos poemas deste novo livro a partir de uma antologia organizada em 2010 por Alberto Pucheu para a coleção Ciranda da Poesia. Por exemplo, o poema “Muro”, de Porventura, correspondia inteiro à segunda e última estrofe de outro poema, sem título, e em 2010 dizia: “E se o trecho opaco como um muro / valerá nossas noites em claro / e não raro justo o mais obscuro / resplandecerá mais que o mais claro?” Essa quadra rimada em versos de nove sílabas enuncia a possibilidade de o poema se construir pelo trabalho do poeta insone mas se revelar precisamente no trecho mais “opaco” ou “obscuro”. E é o trabalho do poeta, por meio de sua técnica, que celebra nessa versão do poema o contraste entre tonalidades vocálicas ou os choques consonantais, como no caso do primeiro verso, no qual a sequência “opaco como um muro” produz cacofonias por repetição silábica (“opaco como”, “como um muro”) que atrasam a fluidez da leitura. Ou ainda como no último verso, no qual a sequência de sílabas tônicas com a vogal mais aberta (“resplandecerá mais que o mais claro”) espelha a luminosidade do poema resplandecente que, em claro-escuro, contrasta com a sequência em vogal mais fechada do verso anterior (“justo o mais obscuro”). A impressão é que João Gilberto Noll escreve sempre o mesmo livro. Ele próprio costuma repetir, em entrevistas, que a voz de seus romances é sempre a de um mesmo personagem, que vem de uma criatura que o habita. Também as ações se passam com frequência em hotéis, aviões, margens de rio, estradas, lamaçais, tudo o que, enfim, transforma e desestabiliza os corpos. Quem já o ouviu lendo passagens de seus livros pode ter notado o tom ambíguo entre exagerado e oco da sua fala, numa música característica baseada no sotaque gaúcho, que alonga e alteia as últimas sílabas da frase. A impostação como que piedosa e comovida, espécie de reza, ganha muita força na voz do narrador que, por razões pouco claras, desamarrou-se do trabalho, da família, da casa – do que enraíza a vida. A outra vida de agora, aquela que é narrada nos livros de Noll, arrasta os corpos dos personagens que, pouco atentos ao curso de suas histórias, escolhem sempre, sim, estar com outro corpo (pessoa, lama ou rio) e experimentar uma incurável solidão.

A impressão é que João Gilberto Noll escreve sempre o mesmo livro. Ele próprio costuma repetir, em entrevistas, que a voz de seus romances é sempre a de um mesmo personagem, que vem de uma criatura que o habita. Também as ações se passam com frequência em hotéis, aviões, margens de rio, estradas, lamaçais, tudo o que, enfim, transforma e desestabiliza os corpos. Quem já o ouviu lendo passagens de seus livros pode ter notado o tom ambíguo entre exagerado e oco da sua fala, numa música característica baseada no sotaque gaúcho, que alonga e alteia as últimas sílabas da frase. A impostação como que piedosa e comovida, espécie de reza, ganha muita força na voz do narrador que, por razões pouco claras, desamarrou-se do trabalho, da família, da casa – do que enraíza a vida. A outra vida de agora, aquela que é narrada nos livros de Noll, arrasta os corpos dos personagens que, pouco atentos ao curso de suas histórias, escolhem sempre, sim, estar com outro corpo (pessoa, lama ou rio) e experimentar uma incurável solidão.